Cosa sono i vaccini

I vaccini sono dei preparati biologici costituiti da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro antigeni, o da sostanze prodotte dai microrganismi e rese sicure o anche da proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica.

Generalmente i vaccini contengono anche acqua sterile e alcuni possono contenere,anche un adiuvante per migliorare la risposta del sistema immunitario, un conservante (o un antibiotico) per prevenire la contaminazione del vaccino da parte di batteri, qualche stabilizzante per mantenere inalterate le proprietà del vaccino durante lo stoccaggio.

Esistono varie tipologie di vaccino:

- vaccini vivi attenuati : prodotti a partire da agenti infettivi resi non patogeni;

- vaccini inattivati : prodotti utilizzando virus o batteri uccisi tramite esposizione al calore oppure con sostanze chimiche;

- vaccini ad antigeni purificati : prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione delle componenti batteriche o virali;

- vaccini ad anatossine : prodotti utilizzando molecole provenienti dall'agente infettivo, non in grado di provocare la malattia ma sufficienti ad attivare le difese immunitarie dell'organismo;

- vaccini proteici ricombinanti : prodotti mediante la tecnologia del DNA ricombinante che prevede l'inserimento di materiale genetico codificante l'antigene in microrganismi che produrranno l'antigene; quest'ultimo verrà poi raccolto e purificato.

Nascita dei vaccini

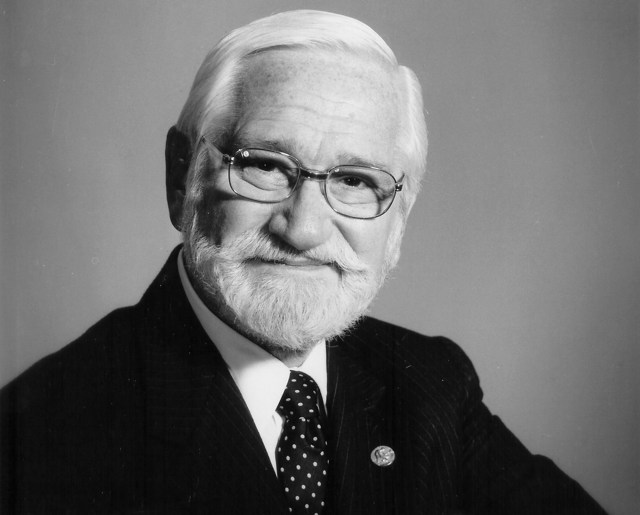

Edward Jenner

La storia della scoperta dei vaccini ebbe inizio nel 1796 con Edward Jenner, un medico inglese, il quale notò che le mungitrici che contraevano il vaiolo del bestiame, e successivamente guarivano, non si ammalavano di vaiolo umano. Egli provò quindi a somministrare a un ragazzo del materiale derivante da una pustola di vaiolo bovino. Dopo sei settimane da quella somministrazione lo contagiò con il virus del vaiolo umano e quello che notò fu che, come aveva preventivato, il giovane non sviluppò l'infezione.

Edward Jenner fu quindi il primo a sperimentare con successo un vaccino e l'idea di utilizzare virus animali per contrastare malattie umane è continuata fino ai giorni nostri. Fu inoltre proprio lui a coniare questa nuova accezione della parola vaccino; l'etimologia della parola vaccino deriva infatti dall'aggettivo latino vaccinus, ovvero derivato di vacca. Il suo lavoro ha dato inizio ad un lungo percorso che ha permesso l'eradicazione del vaiolo, ufficialmente annunciata l'8 maggio 1980.

Louis Pasteur

Le scoperte successive più importanti nel campo delle vaccinazioni, furono fatte anni dopo, nel 1855 da Louis Pasteur. Egli notò che i midolli di coniglio infettati con il virus della rabbia non erano più infetti dopo circa 15 giorni di essiccazione. Grazie a questa scoperta, con una serie di inoculazioni con sospensioni di midollo spinale di coniglio essiccato, Pasteur salvò la vita di Joseph Meister, un bambino di nove anni che erastato attaccato da un cane rabbioso. Pasteur aprì così la strada alla creazione di vaccini contenenti virus resi inattivi attraverso processi chimici o fisici.

Max Theiler

Il successivo progresso nel mondo dei vaccini fu ad opera di Max Theiler che negli anni '30 riuscì ad attenuare il virus della febbre gialla, virus umano, facendolo crescere in embrioni di topo e di pollo. In questo modo il virus non era in grado di causare la malattia ma poteva indurre un'immunità protettiva in chi lo riceveva.

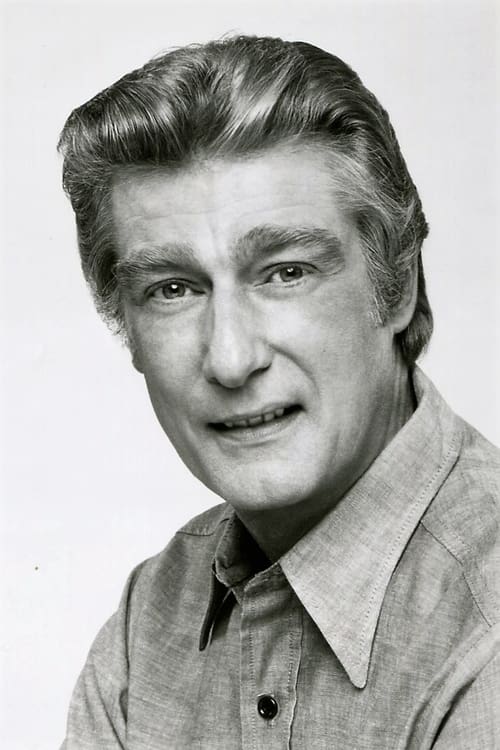

Albert Sabin

Albert Sabin, formatosi nello stesso laboratorio di Theiler, nei primi anni '60 realizzò un nuovo vaccino antipolio utilizzando cellule di scimmia.

Successivamente, sempre con questa tecnica, vennero creati il vaccino per prevenire il morbillo (1963), quello per la parotite (1967), quello per la rosolia (1969), quello per la varicella (1995) e quello per il rotavirus(2008).

Richard Mulligan e Paul Berg

Un'ulteriore svolta si ebbe negli anni '80 quando Richard Mulligan e Paul Berg, due biochimici di Stanford, furono in grado di far produrre a delle cellule di mammifero, attraverso modificazioni del DNA, una proteina batterica. Questa scoperta applicata nell'ambito dei vaccini permise di sviluppare quello dell'epatite B (1986) e quello del papillomavirus umano (2006).

Grazie a tutte queste scoperte è stato possibile ridurre la mortalità per molte malattie.

Risposta immunitaria

I vaccini funzionano sfruttando il sistema immunitario del corpo per sviluppare protezione contro le malattie infettive. Ecco i passaggi principali:

1. Introduzione dell'antigene

Un vaccino contiene una forma inattiva o indebolita di un agente patogeno (come un virus o un batterio), oppure una sua parte (antigene). Questo antigene non causa la malattia.

2. Riconoscimento da parte del sistema immunitario

Quando il vaccino viene somministrato, il sistema immunitario riconosce l'antigene come estraneo. Le cellule immunitarie, come i macrofagi e le cellule dendritiche, catturano l'antigene e lo presentano ad altre cellule del sistema immunitario.

3. Attivazione delle cellule immunitarie

Le cellule T helper (CD4+) vengono attivate e coordinano la risposta immunitaria. Le cellule B vengono stimolate a produrre anticorpi specifici per l'antigene.

4. Produzione di anticorpi

Gli anticorpi si legano all'antigene, neutralizzandolo e facilitandone l'eliminazione da parte del sistema immunitario.

5. Creazione di cellule della memoria

Il sistema immunitario crea cellule della memoria (cellule B della memoria e cellule T della memoria) che rimangono nel corpo per lungo tempo. Se la persona vaccinata viene esposta all'agente patogeno reale in futuro, queste cellule della memoria riconoscono rapidamente l'antigene e avviano una risposta immunitaria più veloce ed efficace.

6. Protezione a lungo termine

Grazie alle cellule della memoria, il corpo è in grado di rispondere rapidamente all'infezione, prevenendo o riducendo la gravità della malattia.

Produzione dei vaccini

I vaccini non curano le malattie già in corso ma la prevengono, stimolando le difese naturali in modo che l'organismo si attivi contro gli agenti nocivi.

Le strategie più utilizzate per l'allestimento dei preparati vaccinali:

• Attenuazione dei virus: questa strategia consente un indebolimento del virus che quindi si riprodurrà con molta difficoltà all'interno dell'organismo umano, essendo comunque in grado di stimolare il sistema immunitario ma non di determinare la malattia. I vaccini contro il morbillo, la parotite, la rosolia, la varicella sono costruiti con questa tecnica;

• Inattivazione dei virus: i virus sono completamente inattivati (uccisi) con sistemi chimici, di conseguenza il virus non può moltiplicarsi o causare la malattia.

I vaccini contro la poliomielite, l'epatite A, e alcuni tipi di vaccino anti-influenzale sono costruiti secondo questa modalità. A differenza dei vaccini con virus attenuati, i preparati allestiti con questa strategia non causano, neanche in forma lieve, i sintomi della malattia verso la quale proteggono;

• Contenenti componenti dei virus: con questa strategia una specifica componente del virus viene rimossa dal microrganismo e usata per costruire il vaccino. Più recentemente, una parte del virus può essere sintetizzata in laboratorio e inserita nel preparato vaccinale. Alcuni esempi di vaccini costruiti con questa strategia sono gli anti-influenzali , il vaccino contro l'epatite B.

• Contenenti tossoidi batterici: nel caso di batteri in grado di causare malattia attraverso la produzione di tossine i vaccini vengono costruiti inattivando chimicamente la tossina (la tossina dopo essere inattivata viene detta anatossina). Dopo la sua inattivazione, la tossina non è in grado di determinare la malattia ma mantiene la sua capacità di stimolare il sistema immunitario. Sono costruiti con questa strategia i vaccini contro alcune gravi malattie quali la difterite, il tetano e i nuovi vaccini acellulari contro la pertosse;

• Contenenti polisaccaridi batterici: Un'altra strategia di costruzione di vaccini contro i batteri è utilizzare alcune componenti del rivestimento glucidico (polisaccaridico) dei batteri in grado di indurre stimolare il sistema immunitario. Sono costruiti con queste modalità i vaccini contro l'Haemophilus influenzae di tipo B, lo pneumococco ed i meningococchi A, C, Y. Poiché i polisaccaridi dei batteri non sono in grado di stimolare in maniera ottimale il sistema immunitario, questi componenti batterici vengono legati (coniugati) ad una proteina in grado di stimolare una risposta immunitaria maggiormente persistente nel tempo.

Nella composizione del vaccino possono essere inserite delle molecole, chiamate sostanze adiuvanti, capaci di aumentare la protezione nei confronti dei microrganismi. Alcuni esempi di queste molecole sono l'idrossido di alluminio.